薬王寺迄案内記では7里の道法

経路が変わったのか道中日記では5里

現在の遍路道を歩くと約23kmです。

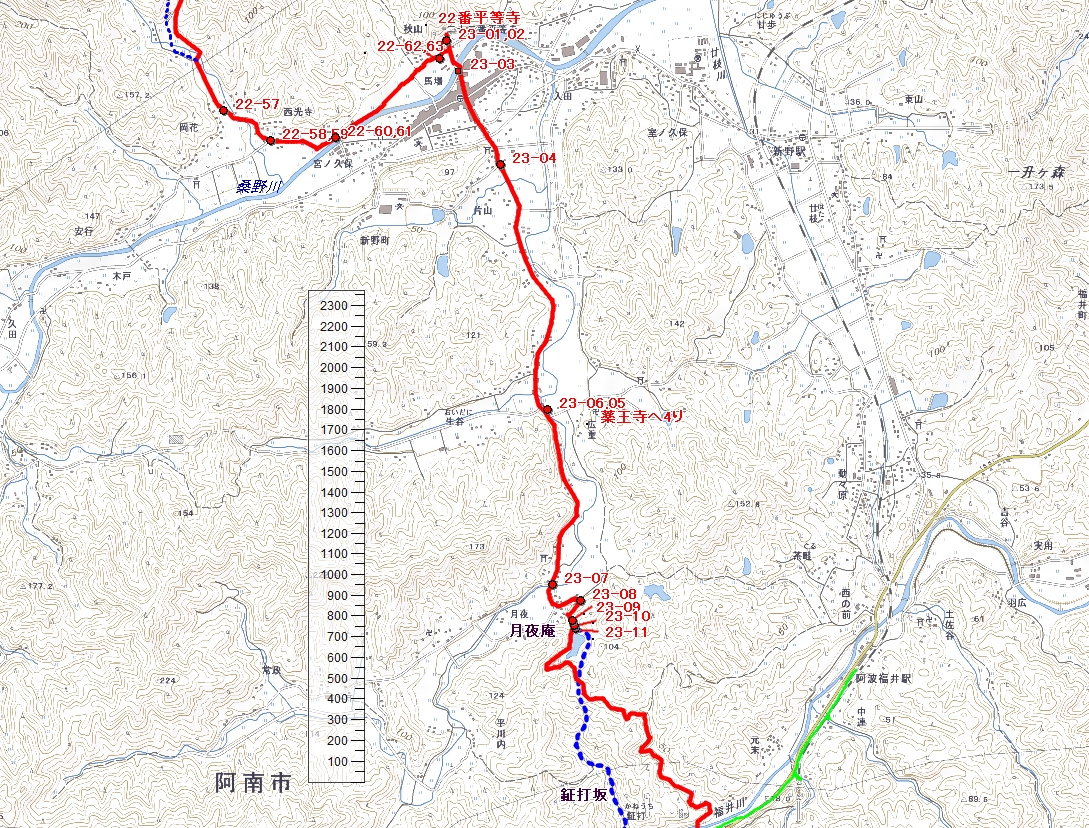

平等寺境内にはこの先の薬王寺に向かう途中の鉦打にあった中務茂兵衛の道標が

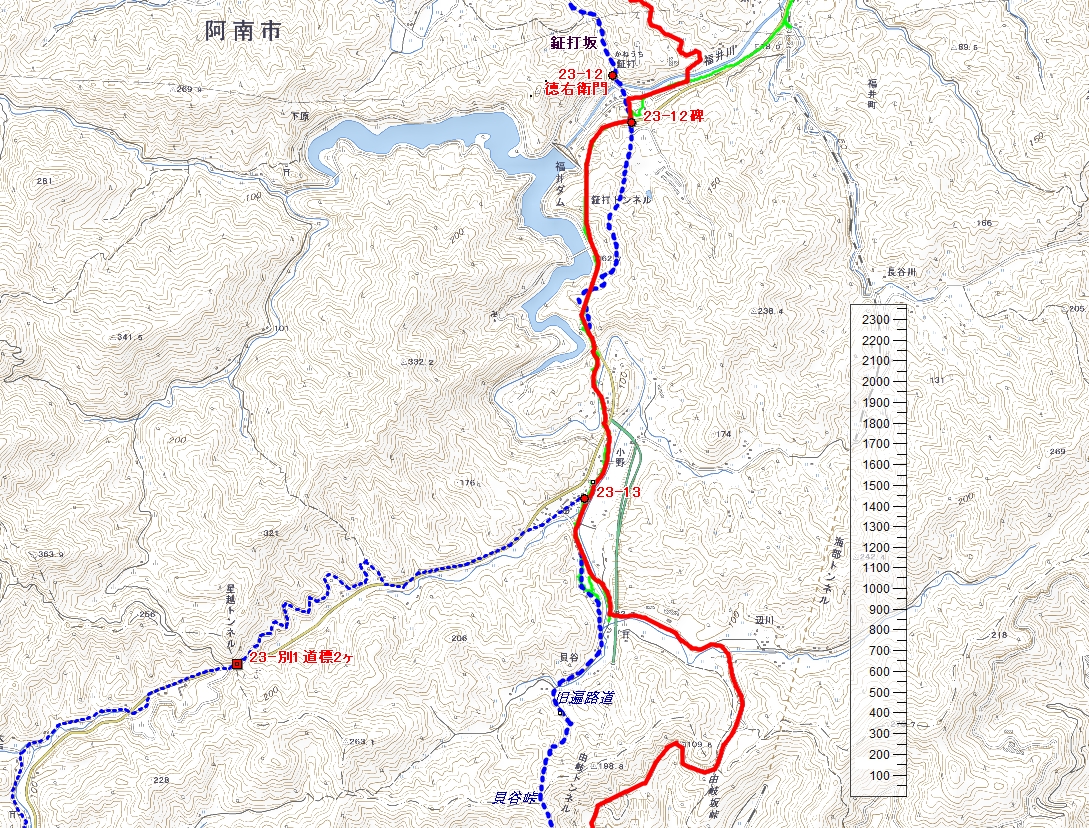

門前に徳右衛門標石 薬王寺へ5り

以前はもう1基境内の鐘楼横に積まれて置いてありましたが現在は不明です

それより南へ500m程の所に道標

南面は建屋塀の為、刻字があるかは不明

さらに1200m程の広重に天保3年(1832)と延享3年(1746)の道標

これによると薬王寺へ4り

次に月夜橋脇に上部欠損の道標

是より旧道は真っすぐに向かうのだが左へ車道を行くと手差しの道標

少し登ると月夜庵がある

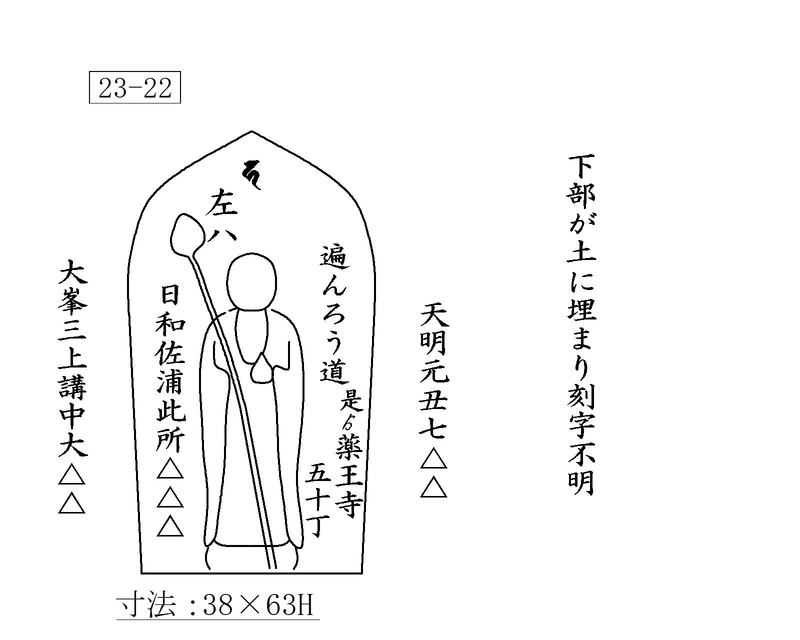

庵の南には文化11年(1814)の舟形道標

庵出口に

県道に出た所に

この先旧道はため池の東を通っていた様で進んでみるが道筋は判らなかったが坂の峠付近に出ます。この先の旧道も道筋はハッキリしなかったのですが竹林を越えると旧遍路道に出ました。旧遍路道を下って行くと麓近くに徳右衛門の標石。薬王寺へ5里半と読めるが距離がおかしく3里半だと思われるので改刻されているようです。

下ると福井川に出るが付近は福井ダム建設の為大きく変わった様です。

国道脇に旧道への登り口(越えるのは難しい)があり近くにはダム建設の際移設された石造物がありその一つには22番奥ノ院弥谷観音の七不思議について記されている。

小野の分岐には中務茂兵衛の道標

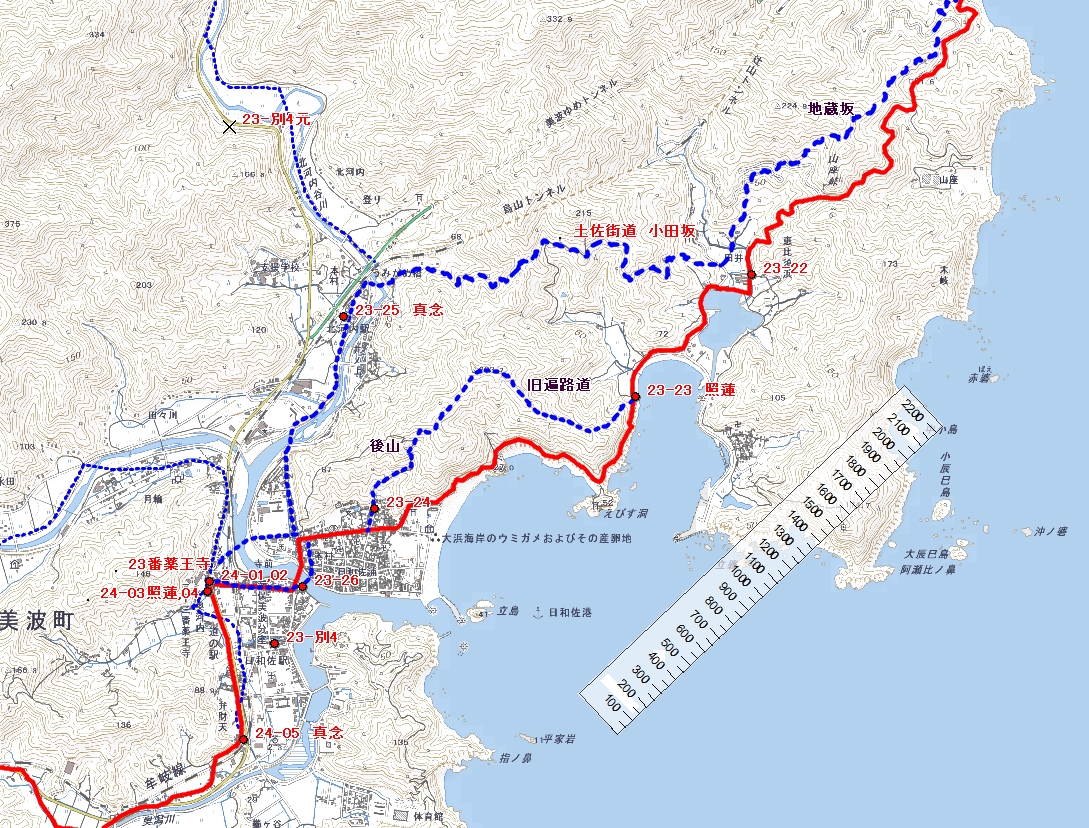

左が本来の遍路道で木岐方面に向かう道でおおむね海の近くを通る本道

右は星越峠を通り日和佐へ抜ける道でサブルート

左へ進む現在の遍路道は由岐峠から由岐を経て木岐へ至る。

昔の遍路道は貝谷から山を登り松阪峠を経て木岐の田井へと出る。

私が歩いたのは10年程前で当時は貝谷峠迄は荒れてはいるが比較的通りやすかったですが下り道である南斜面はシダが生い茂り通行が困難で松阪峠付近は竹が生えて道をふさぎ歩くのが大変でした。松阪峠からは下る道が分からず由岐方面へ出てしまいました。

松阪峠にはいくつかの石造物が残り美しい寛延4年(1751)の道標

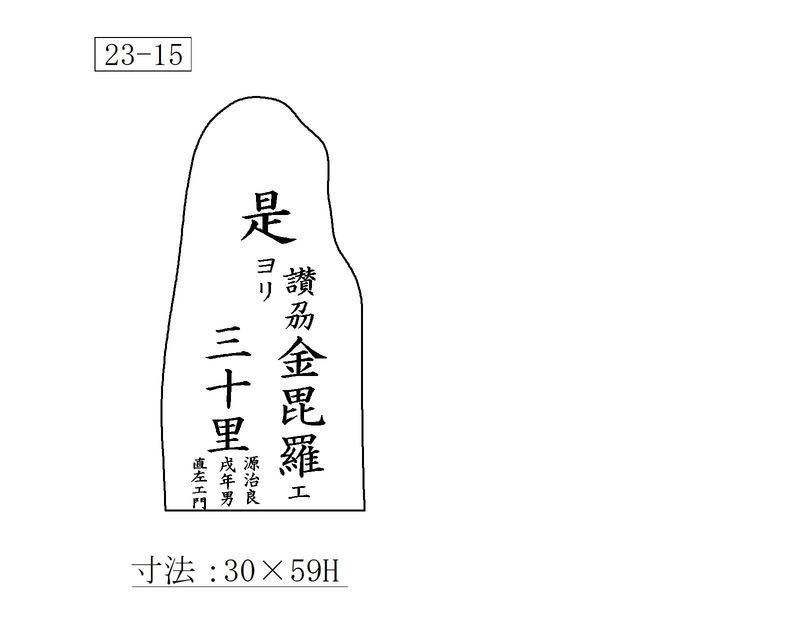

又、峠に在った金毘羅の道標は由岐の個人宅に保管されています

この遍路旧道は幾人かの人が歩いておられるようで国道のバイパス道が出来て少し変わっていますが山に慣れた人は通行可能なようです。

田井に下った先には明和元年(1764)の舟形の道標

田井ノ浜を過ぎ次の苫越坂は江戸時代の旧道は消滅したりしていて通ることが出来ず木岐トンネルの上を通る明治時代の道を歩くことになります。県道25号線の下を通りすぐに苫越登り口の標識があり少しわかりづらいが右の山中に入ると旧道が一部残っていて寛政11年(1799)銘の徳右衛門標石が残っています。「薬王寺へ2里」

この先は道路工事で削られ崖となり道は消滅しています。

海を見ながら進み県道25号線へ入り200m程の分岐を右へ向かう、付近の右の山側には旧道が一部残ってい居ます。下って行くと再び県道25号線に合流し木岐の集落に入ります。木岐の港が見えてきて今の遍路道(県道)は左へ折れるのですがそのまま真っすぐ行くとJRの手前に照蓮の標石が在ります。

「海部郡宍喰浦同郡伊座利浦まで略絵図分間」を見ると木岐駅付近を通り少し山側を通っていた道もあったようです。

木岐を通り海岸沿いの県道上の旧道を進み白浜で県道に出そして遍路道は県道から別れ左へ堤防沿いに歩きます。突き当たりからは右へ山道に入りますが登り口には道標が2基

1つは下部が欠損していますが照蓮の標石

もう一つは小堂内の地蔵台石に「薬王寺75丁」とある

昔の遍路道は今の遍路道より北側を山越えしていったようで進んで見ましたが道筋は不明でした。海岸側の遍路道を行くと再び県道25号に合流する。そして200m程で右へ別れ木岐へ下ります。先の絵図に地蔵坂と書かれている山座峠越えの道は山側に旧道が残っている様です。

この先真念の道指南にある道筋は土佐街道を進み小田坂を越え日和佐の北にある北河内(真念の標石がある)に抜けていたようですが後の時代には恐らく旧山座峠付近で土佐街道から別れ恵比須浜へ下って(下った所に道標がある)から日和佐集落の北にある後山を越えて(登り口に照蓮の標石があり下った所にも道標がある)日和佐へ入ったのでは思われます。

恵比須浜田井の道標

後山へ向かう所に在る照蓮標石

この先後山に向かう道は見つけることは出来ませんでした。

後山を越へて下った所に

古い道筋の北河内にある真念標石

日和佐の北河内川の河口付近を昔は船で渡っていましたが渡った先に道標

真っすぐ家並みを抜けると23番薬王寺

MAP23-1(カシミール3Dにて作成)

MAP23-2

MAP23-3

MAP23-4

(=^・^=)END