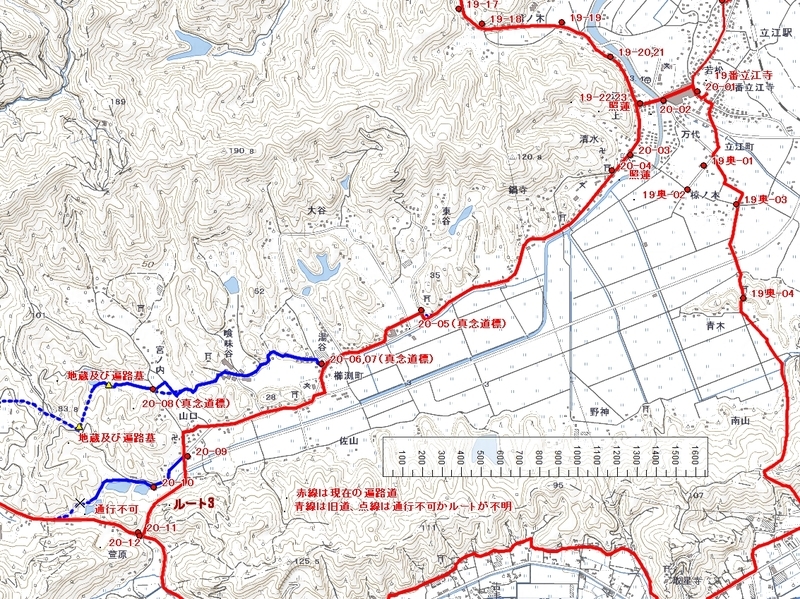

19番立江寺から20番鶴林寺へは案内記によると3里の道法である

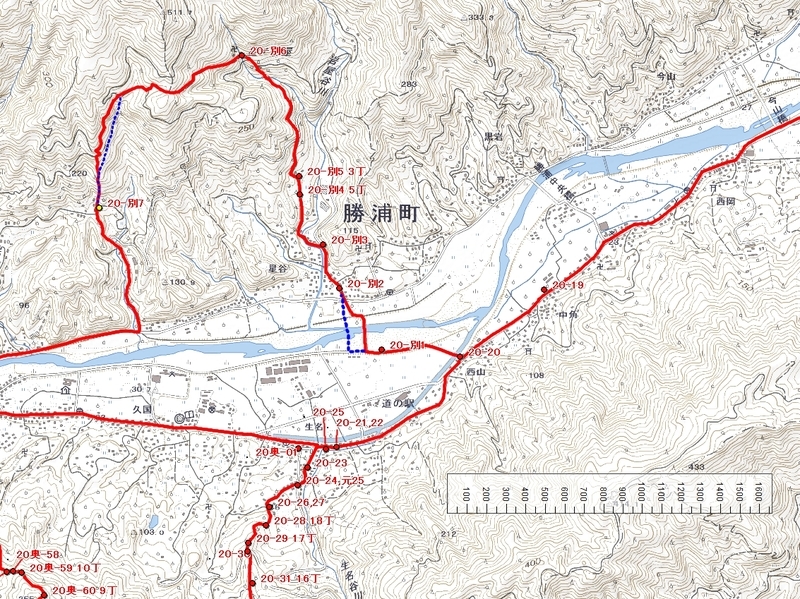

櫛淵からは細田周英の遍路地図にある少しの峠を越え(ニタンダ坂)そして勝浦川南岸を西へ進み生名(案内記にはもり村、是より鶴林寺へ十八丁、坂)より登り道となり鶴林寺へ向かいます。実際歩くと立江寺から旧道を歩き鶴林寺の麓迄10km、それより鶴林寺迄3km程の登りです。

白鷺橋の東橋詰には文政7(1824)年の歌が刻んである道標

この道標のことが徳島文書館蔵の酒井弥蔵さんの安政五年「さくら卯の花旅日記」に書かれていて

〔立江村、石橋八ツ有。此橋上に白鷺居る時ハ通らずと言ふ。爰に歌有

「御関所五ツの罪ハ立江寺 頼めハ免し給へや」〕

橋を渡り突き当たりを左へ進むみ250m程行くと

昭和11年の19番奥ノ院取星寺を示す道標

次に照蓮の標石 右に少し登る道は古い遍路道のように思え細道が続くが途中には遍路道を示す石造物は見当たらなかった。

県道28号線を進み1300m程で右に少し入った旧道には少し前に確認された真念の標石

櫛淵町にはこの他に2基の真念標石が残っています。これらの標石のことが道指南に書かれています。

〔〇くしぶち村、しるし石あり。同村正安寺、御作の観音有。大道より五丁ほと左標石有〕

次に600m程先には2基の道標、1基は真念標石

この先、二反田坂を越える道は以前のブログを参照してください。

尚二反田坂越への旧道は現在、通行可能な様です。

写真と少し変更した図を載せます

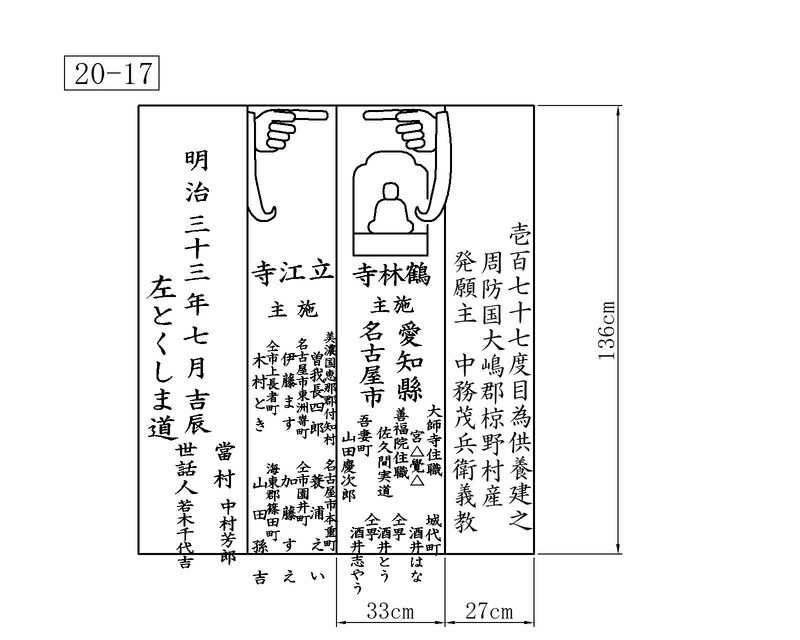

尚、中務茂兵衛道標の世話人である沼江村の若木千代吉さんはこの先20番迄の中務茂兵衛道標等で多くの世話人となっています。

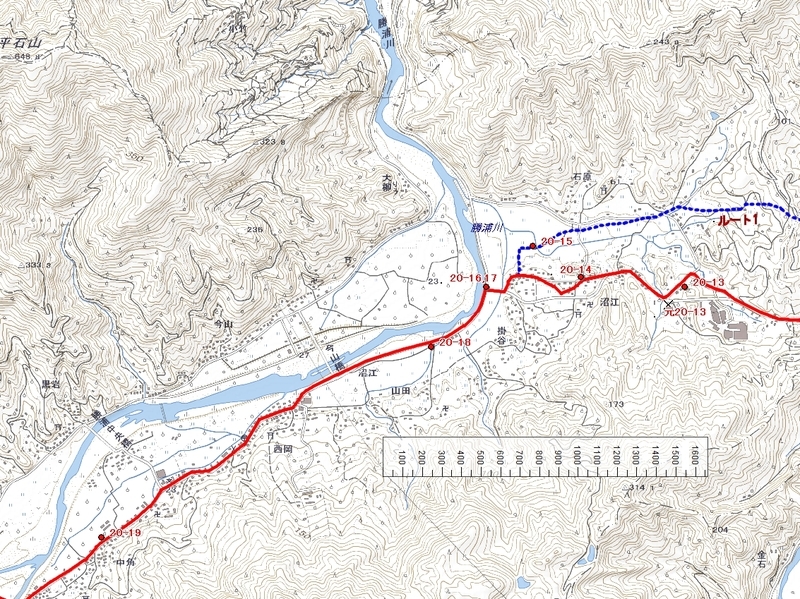

二反田坂を越えて勝浦川に出た県道沿いには明治時代の道標2基

これより県道16号線を西へ進み柳原バス停の横には中務茂兵衛の道標

以前は道路の右側の旧道沿いに在った

旧中角村には鶴林寺迄30丁の道標

昔は現在のように道路地図も無く良い目印になったことだろう

地元の人が世話人である道標

次に道指南にも出てくる星谷経由で奥ノ院へ向かう道筋の分岐に

次に鶴林寺の登り口近くにある東林庵には2基の20番奥之院への分岐を示す道標

地蔵台座の道標で刻字内容からも少し先の横瀬付近にあったのではないかと思う

MAP20-1(カシミール3Dにて作成)

MAP20-2

MAP20-3

(=^・^=)END