13番一ノ宮(大日寺)から11番藤井寺への道も遍路道として利用されていたようで幾つかの道標が在り、是を紹介したいと思います。

この道筋は「澄禅の遍路日記」に出てくる道筋です。

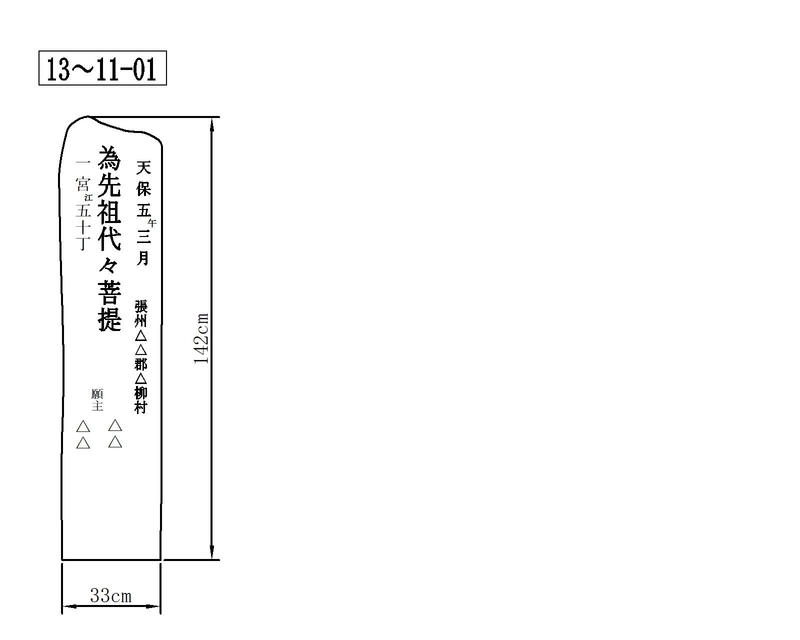

一ノ宮から藤井寺に向かうには鮎喰川を渡り峠越えをして石井町へ向うのであるが何故かこれを示す道標が見当たらないので道筋は確定できませんが峠越えは明治期の地形図等からして月ノ宮付近から地蔵峠を越えたと思われます。今はゴルフ場となって通ることは出来ず峠から石井町へ直線的に下る旧道はまだ確認はしてないが通ることは出来ないようだ。道は峠を下り前山公園付近を通っていたようだが旧道の痕跡は見当たらない。ようやく城ノ内に入って最初の道標(天保5年)が見られる。小さな墓地にある楠木の根元に置いてある。付近に在ったものだろう。

この先伊予街道に出た所に道標

次に300m程、伊予街道を進むと十字路に高地蔵が在りここより南方700m程の所にある弘法大師が若い頃学んだとされる童学寺への道を示しています。

尚、童学寺にある百度石には第13番大日寺の奥の院である建治寺へ四十丁、一ノ宮へ一里と記されている。

次に照蓮の標石と思われる下部欠損の道標

この先で伊予街道より別れ遍路道の県道を西進する。

上浦の斉神社前には青石の小さな道標

徳島は良質な青石の産地とのことで板碑や道標などに青石が多く用いられている。

この先で遍路道は県道とは別れ100m程の所に下部が埋まっている道標

次に田んぼの脇に

横の石造物も道標と思われるが文字が確認出来ない

次も田んぼの脇に道標

これによると藤井寺から一ノ宮まで130丁となる。

次には 珍しい宝筐印塔型の道標で

武州(武蔵国)とあることから関東から遍路に来て亡くなられた方の供養塔である

これによると藤井寺から一ノ宮まで120丁となる

次に益田喜一さんの村堺碑

山路の集落の墓地の脇に道標

是から先、山路、森藤の集落を進んで行くのであるが比較的道標が残っている。

石鎚山(石鉄山)と剣山を示した道標

倒れて放置されている道標

三谷川を渡る所に2ケの道標

次に是も以前は道路脇に倒れていましたが今は近くに立てられています。

最後の小さな道標

(=^・^=)END

MAP

(=^・^=)